认识精神疾病早期信号

精神科疾病种类繁多,像抑郁症、焦虑症、精神分裂症等。它们在发病初期,往往会释放出一些信号。

比如情绪上,可能会长期处于低落、焦虑状态,对曾经喜爱的事物失去兴趣;行为方面,出现社交退缩、睡眠障碍,如入睡困难、早醒;认知上,注意力难以集中、记忆力下降。这些细微的变化,就像是心灵发出的“求救信号”。

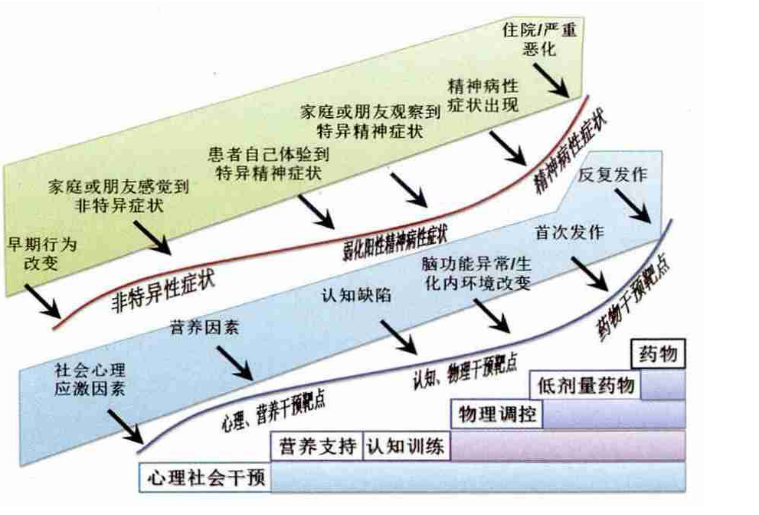

如果在精神疾病的前驱期阶段能够早期识别、早期诊断、早期干预,可争取最佳治疗时间窗、有效缩短疾病未治期,阻断疾病进程,有效降低精神疾病的发病率,阻止病情进一步发展和恶化,对改善预后转归和减轻疾病治疗负担具有十分重要的意义,主要体现在以下四点:

(一)未病先防,治在未病之先。结合现代“预防为主”的新医学模式,关注高危人群,消除致病因素,有效缩短精神疾病的未治期,避免或减少精神疾病的发病。

(二)既病防治,治在发病之初。采取措施预防疾病加重,做到早诊断、早治疗,治在疾病加重之前。

(三)预防复发。通过专业的随访与临床评估,时刻关注复发时的前哨症状,随时掌握心理健康的“主动权”,降低复发风险。

(四) 从经济学角度看,可降低因疾病导致的长期治疗成本和社会负担,对患者及家庭的心理健康和生活质量提升有着不可忽视的作用。

精神疾病早期干预主要包括心理社会干预、营养支持、专业干预等不同的层面:

(一)心理社会干预:

(1)自我察觉与关注:学会关注自身的情绪、行为和思维变化,定期进行心理状态评估。当发现异常时,不要忽视,及时采取行动,如与家人朋友倾诉、进行自我调节等。

(2)家庭与社会支持:家人和朋友的理解、关心与陪伴至关重要。要营造一个开放、包容的沟通环境,鼓励患者表达感受,及时给予情感支持。同时,社会也应加大对精神健康的宣传,减少对精神疾病患者的歧视。

(二)营养支持治疗:经过益生菌、ω脂肪酸营养补充剂调节患者肠道菌群调节脑-肠轴代谢。

(三)专业干预:一旦怀疑存在精神健康问题,应尽快寻求专业医生的帮助。精神科医生会通过详细的问诊、心理测评等,做出准确诊断,并制定个性化的治疗方案,包括物理治疗、药物治疗、心理治疗等。

文章科普转自:山东精神卫生

编辑:党建办公室

桂公网安备 45100202000201号

桂公网安备 45100202000201号